Статьи и воспоминания Константина Коровина

Л.Л. Каменев и А.К. Саврасов

В моем воспоминании являются живые образы любимых людей. Еще в раннем детстве я помню Льва Львовича Каменева. Это был высокого роста скромный юноша. Он приходил в наш дом на Рогожской улице в Москве, приносил показывать моим отцу и матери свои небольшие картины — этюды, написанные с натуры. Эти пейзажи, сделанные в окрестностях Москвы, меня, семилетнего мальчика, поражали и очаровывали.

В моем воспоминании являются живые образы любимых людей. Еще в раннем детстве я помню Льва Львовича Каменева. Это был высокого роста скромный юноша. Он приходил в наш дом на Рогожской улице в Москве, приносил показывать моим отцу и матери свои небольшие картины — этюды, написанные с натуры. Эти пейзажи, сделанные в окрестностях Москвы, меня, семилетнего мальчика, поражали и очаровывали.

Мой дед, Михаил Емельянович Коровин, увидав, что Л. Л. Каменев питает страсть к живописи, дал Каменеву пять тысяч рублей для поступления в Академию художеств в Петербурге. Л. Л. Каменев служил в конторе моего деда.

Мой дед, как мне потом рассказал Каменев, сказал ему:

— У тебя, Лев, есть охота и страсть к искусству. Учись, но знай — путь твой будет тяжел и одинок. Знай, Лев, много горя хватишь ты. Мало кто поймет и мало кому нужно художество. Горя будет досыта. Но что делать. И жалко мне тебя, но судьба, значит, такая пришла. Ступай.

И Каменев уехал в Академию художеств в Петербург, окончил ее с золотой медалью и был послан за границу.

Когда мне было пятнадцать лет и я уже был в московской Школе живописи, ваяния и зодчества, где и брат мой, Сергей, то на лето я и брат, художники Эллерт и Сильверсван уехали близ Звенигорода в Саввинскую слободу — там на горе стоял старый монастырь Саввы Звенигородского. Внизу, к лугам, расстилалась красавица Москва-река. Место было прекрасное.

В Саввинской слободе уже давно жил в преклонных годах Лев Львович Каменев. Когда мы там поселились, то пришли с братом Сергеем к Каменеву. Я его не узнал. Он был седой и понурый старик. Очень обрадовался нам и вспомнил, как мы были детьми. Вспомнил дом и деда моего, и отца, и Рогожскую улицу. Его большая фигура, одетая в блузу, была как-то тяжела. Он медленно передвигался, и в грустных глазах его было что-то тяжелое, надорванное. На стене висели приколотые кнопками небольшие этюды. В них сквозила какая-то неземная поэзия русских лесов, дорог, холмов, покрытых кустами, и освещенные вечерним солнцем деревни и монастырь св. Саввы. Большая картина, которую он писал, была совершенно другая — приглаженная, пухлые цветные деревья и что-то сладкое, непохожее на этюды.

Помню, потом Л. Л. Каменев, угрюмый и нелюдимый, часто звал меня к себе пить чай. Я приходил к вечеру, он угощал меня медом, ватрушками и рассказывал мне про моего деда и отца <...> И когда говорил про деда, то крестился.

— Хороший был у тебя, Костя, дед. Таких людей теперь и нет. И правду сказал мне он: “Лев, хватишь ты горя”. Правду сказал. Я горя хватил досыта. Вот один остался. Две жены схоронил. Одна-то ушла. И правду сказать — кому надо? Вот в деревне все нужду мыкаю. Здесь схоронил. И двоих детей. Давно. Захворали, померли. Один я, Костя. Так как же ты так — тоже живопись... Кто это тебя надоумил — в художники?..

Помолчав, он вздохнул и сказал:

— Эх, дед умен был у тебя. И любил он музыку. Да и живопись. Понимал. Богат был. А все-таки ты как знаешь, но хватишь горя. Ведь оно, художество, никому не нужно. Так, разве один-другой. И никто не понимает. Мало кто...

— Какие у вас, Лев Львович, прекрасные этюды. Вот эти, — показал я, где они висели.

— Да, этюды ничего, — ответил Лев Львович. — Вот этот, — показал он на стену. — Но они кому же нужны? Никто и не поймет. Никто не купит. Вот картину пишу, видишь, флейцем глажу, полирую, — сказал он, смеясь. — Вот как отделаю под орех, может, купят, а то и нет. Алексей-то Кондратьевич Саврасов, какой художник. Какой! Такого и нет, и за границей мало. И что ж? Ну, рубль в кармане, мало кому нужно. Эх, Костя, хватишь горя. Норовят, ведь, задаром купить. И раму такую золотую. Пейзаж считается — только швейцарский вид: гора, барашки чтобы были. А разве есть пейзаж в России? Нет. А кто богат, норовят за границу уехать. Там виды настоящие. А у нас нет. У нас скука. Верно говорю я. Не видят красоту-то свою. Не видят, скучают. Вот недавно я у Васильчиковых был тут недалеко. Имение прекрасное, какой сад! Так что же? Молодая вышла ко мне. Голова обернута полотенцем, бледная, мигрень от скуки. “Не дождусь, — говорит, — когда с мужем в Баден-Баден уеду”. А я ей и говорю: “Что вы, Марья Сергеевна, посмотрите — красота какая, весна. Аллея липовая. Тень от нее какая к реке. А река светлая”. Вдруг она мне: “Если вы мне еще будете говорить, то я поссорюсь с вами. Это скука. Тут и дорожек нет настоящих гулять под зонтиком. Тоска”.

— Вот и возьми. Какие же им картины нужны? Саврасов написал “Грачи прилетели”. Ведь это молитва святая. Они смотрят, что ль? Да что ты, Костя, никому не нужно. Прав был твой дед — “хватишь, Лев, горя”, — сказал мне, правду сказал. Умный был человек Михаил Емельянович. — Каменев перекрестился большой рукой. — Да ведь вот что. Помню я, какой художник там был — Коро. Ах, художник. И что ж? Поняли его у самой его могилы. Все так. Твой-то отец, Алексей Михайлович, — продолжал Каменев, — хорошо рисовал. И мать тоже. Вот ты и брат твой оттого и полюбили искусство. Только хватишь горя — увидишь. И чем лучше будешь, тем и горя больше...

Долго я думал потом, и ночью, о словах Льва Львовича. Но не совсем верил, и юное сердце мое не принимало горя. Я радовался жизни и природе и принес показать свои работы Льву Львовичу Каменеву. Каменев смотрел долго и серьезно и, посмотрев на меня, сказал:

— Ну что ж? Да. Но это никому не нужно — что ты пишешь. Тут дорога, курица ходит, сарай. Снова — плетень, лужа, травка. Опять сарай. Это что же такое? Вот еще сарай. Это не пейзаж Что ты! Нужно — деревья, вода, даль, возвышенность, а это? Чудно.

— Вот какая история, — подумал я. Но мне так нравится плетень и сарай, кусок сена. И совсем не нравятся эти пухлые деревья.

Долго я думал, придя домой. Думал, что же это значит, этюды Каменева восхитительны, а картины совсем не то. Что же такое? Эллерт и Сильверсван пишут какие-то пейзажи, кудрявые, зеленые, мне совсем не нравится. Да и места такие выбирают, которые мне тоже не нравятся.

Как-то раз, у избы, где жил Каменев, стояла коляска, запряженная парой прекрасных лошадей, и около ходил кучер в бархатном камзоле с голубыми рукавами. Шапка — с павлиньими перьями. К Каменеву приехал какой-то князь и Васильчиковы. Вечером Лев Львович позвал к себе меня и брата. У него был накрыт стол, за столом сидели хозяин и хозяйка дома, священник, дьякон, два монаха, и на столе были колбаса, селедка, калачи, баранки, водка и кагор в бутылке.

— Вот, — говорит Каменев, — вот спасибо. Вот ведь что — спасибо царю. Купил у старика картину. Вот и деньги привезли. Тысячу рублей. Ждал ли я, господи! — и Каменев плачет, крестясь. — Спасибо, спасибо, царь, тебе. Дай бог тебе... Теперь на деньги-то эти я пять лет, нет, больше, жить буду. И писать.

Но Каменев не прожил пяти лет и умер в ноябре осенью в том же году.

*

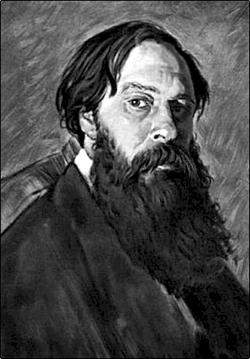

Алексей Кондратьевич Саврасов был профессором в Школе живописи, ваяния и зодчества в Москве, где я учился. Это был мой профессор, автор картины “Грачи прилетели” и многих других восхитительных картин, которые редко кто видел, так как они были не в галерее, а в частных собраниях. Алексей Кондратьевич был огромного роста и богатырского сложения. Большое лицо его носило следы оспы. Карие глаза выражали беспредельную доброту и ум. Человек он был совершенно особенной кротости. Никогда не сердился и не спорил. Он жил в каком-то другом мире и говорил застенчиво и робко, как-то не сразу, чмокая, стесняясь.

Алексей Кондратьевич Саврасов был профессором в Школе живописи, ваяния и зодчества в Москве, где я учился. Это был мой профессор, автор картины “Грачи прилетели” и многих других восхитительных картин, которые редко кто видел, так как они были не в галерее, а в частных собраниях. Алексей Кондратьевич был огромного роста и богатырского сложения. Большое лицо его носило следы оспы. Карие глаза выражали беспредельную доброту и ум. Человек он был совершенно особенной кротости. Никогда не сердился и не спорил. Он жил в каком-то другом мире и говорил застенчиво и робко, как-то не сразу, чмокая, стесняясь.

— Да, да. Уж в Сокольниках фиалки цветут. Да, да. Стволы дубов в Останкине высохли. Весна. Какой мох! Уж распустился дуб. Ступайте в природу, — говорит он нам. — Там — красота неизъяснимая. Весна. Надо у природы учиться. Видеть надо красоту, понять, любить. Если нет любви к природе, то не надо быть художником, не надо.

— А как, Алексей Кондратьевич, нужна в пейзаже даль — деревья большие и воды? — спросил его однажды ученик Мельников.

— Не знаю, — ответил Саврасов. — Не надо, а может быть, и надо. Я не знаю. Можно просто написать, что хочется — хорошо только написать. Нужна романтика. Мотив. Романтика бессмертна. Настроение нужно. Природа вечно дышит, всегда поет, и песнь ее торжественна. Нет выше наслаждения созерцания природы. Земля ведь рай — и жизнь тайна, прекрасная тайна. Да, тайна. Прославляйте жизнь. Художник — тот же поэт.

— А как же писать, с чего начинать? — спрашивают его ученики.

— Не знаю, — опустив глаза, говорил Алексей Кондратьевич. — Нужно любить. Форму любить, краски. Понять. Нужно чувство. Без чувства нет произведения. Надо быть влюбленным в природу — тогда можно писать.

— А если я влюблен в музыку, — говорит ученик, — то все же, не умея, не сыграешь на гитаре.

— Да, да, — ответил Саврасов. — Верно. Но если он влюблен в музыку, то выучится и будет музыкант, а если нет, то трудно, ничего не будет.

Мы слушали Алексея Кондратьевича и были в восхищении. Шли в природу и писали с натуры этюды, и говорили друг другу, указывая, — “это не прочувствовано”, “мало чувства”, “надо чувствовать” — все говорили про чувства.

*

Как прекрасны вечера, закаты солнца, сколько настроений в природе, ее впечатлений. Эта радость, как музыка, — восприятие души. Какая поэтическая грусть.

— Вот, говорят, в Швейцарии настоящий пейзаж? — спросил как-то Саврасова кто-то из учеников.

— Да, в Швейцарии я был, был и в Италии. Прекрасно, — сказал Алексей Кондратьевич. — Но кому что. А мне, конечно, в России нравится. В России природа поет, разнообразие, весна какая, и осень, и зима. Поет, все поет. Только небо прекрасно в Италии. А пейзаж в Швейцарии. А у нас нет разве неба, гор нет? Как быть? Да, плохо, нет озер... Да... А там Женевское озеро. Саврасов опустил голову в раздумье.

Помолчав, Алексей Кондратьевич встал, надел пальто, взял палку и собрался уходить из мастерской.

У дверей он остановился и, подумав, сказал:

— Там, в Италии, было великое время искусства, когда и властители и народ равно понимали художников и восхищались. Да, великая Италия. Теперь во Франции прекрасные художники. И у нас было искусство. Какое! Какие иконы. Новгородские. Прошло. Забыли. Мало, очень мало кто понимает. Жаль. Что делать? Да, бывает время, когда искусство не трогает людей. Музыка тоже. Глохнут люди. Странно, что люди есть, которые понимают и чувствуют искусство, музыку, живопись. Да, а есть глухие, вечно слепые, не слышат и не видят. Есть такие. И их больше. Это совсем другие люди, и думают они как-то иначе. Я заметил это. Как быть...

И Саврасов, повернувшись, ушел в дверь.

Домик в провинции Весна (Саврасов А.К.) |  Печерский монастырь под Нижним Новгородом (А. Саврасов) |  Верхний пруд в Кузьминках |